認定項目は100以上に及び、その中には、「pCloud社やノイテックス社の決算情報」「買い切り版を維持できる根拠や仕組み」「pCloudの詳しい技術概要」「プライバシーやセキュリティ情報に対する客観的証拠」「pCloudの運用サーバのシステム設計」「データセンタの防犯・防災設備」「障害発生時の対策プラン」などが審査されています。

クラウド情報開示認定を取得

情報開示認定制度とは?

「ASP・SaaSの安全、信頼性に係る情報開示認定制度」は、日本国内で展開するクラウドサービスを、学者や有識者らで構成される審査機関がサービスの開示情報を精査し、認定する制度です。

「プライバシーを保護するって本当にやってるの?」

「サービス途中で終了して撤退するんじゃないの?」

そんな心配事に対し、日本の学識経験者らが、運営実態や開示情報の整合性などを審査し、認定しています。

その審査項目は100を超え、pCloud社はもちろん、日本で展開するノイテックス社の決算情報や取り組み状況も審査対象に含まれています。いわゆる簡易な審査ではなく、膨大な時間と労力・負荷を掛けて得られる、非常に意味の重い認定制度となっています。

pCloudシリーズ

認定審査はどのようなものか

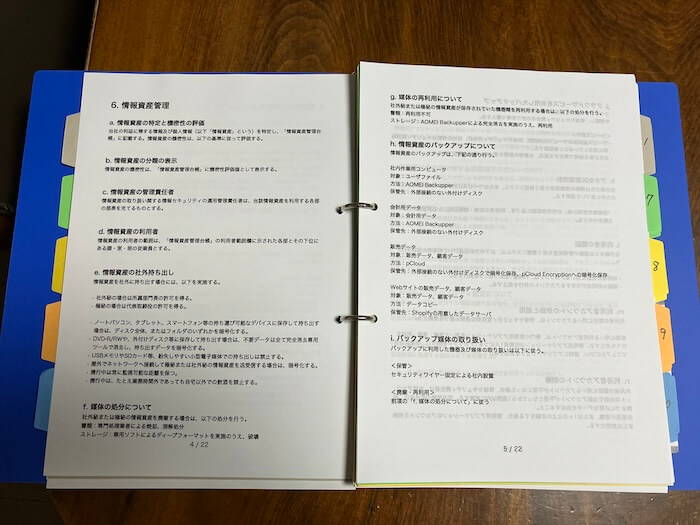

審査項目は100以上あり、ただ回答するだけでなく、1つ1つの回答について証明資料を用意しなければなりません。これが思いのほか大変な作業で、その証明資料にも真実性が検証されるので資料探しにも膨大な時間が掛かりました。私たちの場合、最終的には大型のファイルに綴じ込んで300ページ超の資料を添付しています。

認定に際して

日本社会に根付いたインフラ基盤を目指します。

pCloudは、ヨーロッパ諸国だけでなく、日本をはじめとするアジア各国にも深く根を下ろし、その国の社会的インフラを目指していきたいと願っています。意義的に見て、pCloudの登場はクラウドストレージ界に買い切りという概念を新たにもたらし、これまでにない高いセキュリティ、強力なプライバシー保護など、新しい方向性を示してきました。日本においても、決して当座の腰かけではなく、長い期間をかけてその普及に取り組むべきと考えています。

このことをはっきりと伝える方法はないか、というpCloud社側の要望が発端となり、ASP・SaaSの安全、信頼性に係る情報開示認定制度の取得を目指してきました。ぜひこの想いを、多くの方に受け取って欲しいと思います。

クラウドアワード2023受賞

よくあるご質問

情報開示認定では、具体的にどのようなことが確認されましたか?

pCloud社が破綻した場合、どうなりますか?

現在の世界情勢を鑑みると、大規模戦争や災害、大きな経済危機など、これまで映画のストーリーでしかなかったことが現実的なリスクに挙げられるようになってきました。pCloud社は、契約ユーザへの補償を、その時点で置かれた状況の中で最も合理的な判断をくだすとしています。

2023年時点で、アクティブなアカウント数としては1900万アカウントを有しています。これはGoogleやMicrosoftのクラウドストレージと比較すると少ないですが、世界トップ5に入る規模感です。

特に、買い切り版の存在もあることからユーザの離脱率が群を抜いて低く、ユーザ数は毎年100万単位で増えつづけています。

PCソフトやオンラインサービス専門の輸入販売商社です。2000年に創業しました。

pCloudだけでなく、バックアップソフトのAOMEI製品やグラフィックソフトのAffinityシリーズ、オンライン動画制作サービスFlexClipなどなど、多くの海外製ソフトウェア・サービスを日本にご紹介しています。

pCloud社とは、日本上陸からサービス日本語化、広報活動、そして認定、受賞……とさまざまな活動を、まさに文字通り二人三脚で進めてきました。

現在、ノイテックスはpCloudのオフィシャルパートナーに指定されており、日本向けの窓口業務を担当しています。